жқұеҢ—еӨ§еӯҰйҷ„еұһеӣіжӣёйӨЁгҖҖеӨҸзӣ®жјұзҹігғ©гӮӨгғ–гғ©гғӘ

иӢұеӣҪз•ҷеӯҰжҷӮд»Ј

гҖҖжҳҺжІ»33е№ҙпјҲ1900пјү5жңҲгҖҒжјұзҹігҒҜ第дә”й«ҳзӯүеӯҰж ЎеңЁд»»дёӯгҒ«гҖҒж–ҮйғЁзңҒгҒӢгӮү2е№ҙй–“гҒ®иӢұеӣҪз•ҷеӯҰгҒ®е‘Ҫд»ӨгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгҖӮ

гҖҖдҪҷгҒҢиӢұеӣҪгҒ«з•ҷеӯҰгӮ’е‘ҪгҒңгӮүгӮҢгҒҹгӮӢгҒҜжҳҺжІ»дёүеҚҒдёүе№ҙгҒ«гҒҰдҪҷгҒҢ第дә”й«ҳзӯүеӯҰж Ўж•ҷжҺҲгҒҹгӮӢгҒ®жҷӮгҒӘгӮҠгҖӮпјҲдёӯз•ҘпјүдҪҷгҒҜзү№гҒ«жҙӢиЎҢгҒ®еёҢжңӣгӮ’жҠұгҒӢгҒҡгҒЁдә‘гҒөиҝ„гҒ«гҒҰгҖҒеӣәгӮҲгӮҠд»–гҒ«еӣәиҫһгҒҷгҒ№гҒҚзҗҶз”ұгҒӮгӮӢгҒӘгҒҚгӮ’д»ҘгҒҰжүҝи«ҫгҒ®ж—ЁгӮ’зӯ”гҒёгҒҰйҖҖгҒ‘гӮҠгҖӮ

пјҲгҖҺж–ҮеӯҰи«–гҖҸеәҸпјү

гҖҖжҳҺжІ»33е№ҙ9жңҲгҖҒжјұзҹігҒҜжЁӘжөңжёҜгӮҲгӮҠеҮәзҷәгҒ—гғ‘гғӘгӮ’зөҢгҒҰгҖҒ10жңҲ28ж—ҘгҒ«иӢұеӣҪгҒ«еҲ°зқҖгҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖжјұзҹігҒҜгҖҒгғӯгғігғүгғіеӨ§еӯҰгҒёйҖҡгҒ„и¬ӣзҫ©гӮ’иҒҙи¬ӣгҒҷгӮӢгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒгӮ·гӮ§гӮӨгӮҜгӮ№гғ”гӮўеӯҰиҖ…гҒ§гҒӮгӮӢгӮҜгғ¬гӮӨгӮ°е…Ҳз”ҹгҒ®еҖӢдәәжҺҲжҘӯгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—еӨ§еӯҰгҒ®иҒҙи¬ӣгҒҜж•°гғ¶жңҲгҒ§гӮ„гӮҒгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖдҪҷгҒҜе…ҲгҒҘиө°гҒӨгҒҰеӨ§еӯҰгҒ«иөҙгҒҚгҖҒзҸҫд»Јж–ҮеӯҰеҸІгҒ®и¬ӣзҫ©гӮ’иҒһгҒҚгҒҹгӮҠгҖӮеҸҲеҖӢдәәгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒз§ҒгҒ«ж•ҷеё«гӮ’жҺўгӮҠеҫ—гҒҰйҡҸж„ҸгҒ«дёҚеҜ©гӮ’иіӘгҒҷгҒ®дҫҝгӮ’й–ӢгҒ‘гӮҠгҖӮ

гҖҖеӨ§еӯҰгҒ®иҒҙи¬ӣгҒҜдёүеӣӣгӮұжңҲгҒ«гҒ—гҒҰе·ІгӮҒгҒҹгӮҠгҖӮдәҲжңҹгҒ®иҲҲе‘ігӮӮжҷәиӯҳгӮ’гӮӮеҫ—гӮӢиғҪгҒҜгҒ–гӮҠгҒ—гҒҢзӮәгӮҒгҒӘгӮҠгҖӮз§Ғе®…ж•ҷеё«гҒ®ж–№гҒёгҒҜзҙ„дёҖе№ҙй–“йҖҡгҒІгҒҹгӮҠгҒЁиЁҳжҶ¶гҒҷгҖӮ

пјҲеҗҢпјү

гҖҖжјұзҹігҒҜз•ҷеӯҰгҒ®ж©ҹдјҡгҒ«гҖҒжңүеҗҚгҒӘдҪңе“ҒгҖҒйЎҢеҗҚгҒ гҒ‘гҒҜзҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҒҫгҒ иӘӯгӮ“гҒ гҒ“гҒЁгҒ®гҒӘгҒ„дҪңе“ҒгӮ’иӘӯз ҙгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁжұәеҝғгҒҷгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—пј‘е№ҙеҫҢгҖҒиӘӯгҒҝзөӮгҒҲгҒҹжң¬гҒ®гҒӮгҒҫгӮҠгҒ®е°‘гҒӘгҒ•гҒ«ж„•з„¶гҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖж“…гҒҫгҒ«иӘӯжӣёгҒ«иҖҪгӮӢгҒ®ж©ҹдјҡгҒӘгҒӢгӮҠгҒ—гҒҢж•…гҖҒжңүеҗҚгҒ«гҒ—гҒҰдәәеҸЈгҒ«иҶҫзӮҷгҒӣгӮӢе…ёзұҚгӮӮеӨ§ж–№гҒҜеҗҚгҒ®гҒҝиҒһгҒҚгҒҰгҖҒзңјгӮ’йҖҡгҒ•гӮһгӮӢгӮӮгҒ®еҚҒдёӯе…ӯдёғгӮ’еҚ гӮҒгҒҹгӮӢгӮ’е№іеёёйҒәжҶҫгҒ«жҖқгҒІгҒҹгӮҢгҒ°гҖҒжӯӨж©ҹгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰдёҖеҶҠгӮӮдҪҷиЁҲгҒ«иӘӯгҒҝзөӮгӮүгӮ“гҒЁгҒ®зӣ®зҡ„д»ҘеӨ–гҒ«гҒҜдҪ•зӯүгҒ®ж–№йҮқгӮӮз«ӢгҒӨгӮӢиғҪгҒҜгҒ–гӮҠгҒ—гҒӘгӮҠгҖӮгҒӢгҒҸгҒ—гҒҰдёҖе№ҙдҪҷгӮ’зөҢйҒҺгҒ—гҒҹгӮӢеҫҢгҖҒдҪҷгҒҢиӘӯдәҶгҒӣгӮӢжӣёзү©гҒ®ж•°гӮ’зӮ№жӨңгҒҷгӮӢгҒ«гҖҒеҗҫгҒҢжңӘгҒ иӘӯдәҶгҒӣгҒ–гӮӢжӣёзү©гҒ®ж•°гҒ«жҜ”дҫӢгҒ—гҒҰгҖҒе…¶з”ҡгҒ еғ…е°‘гҒӘгӮӢгҒ«й©ҡгӮҚгҒҚгҖҒж®ӢгӮӢдёҖе№ҙгӮ’жҢҷгҒ’гҒҰгҖҒеҗҢгҒҳгҒҚж„Ҹе‘ігҒ«иІ»гӮ„гҒҷгҒ®й —гӮӢиҝӮй—ҠгҒӘгӮӢгӮ’жӮҹгӮҢгӮҠгҖӮ

пјҲеҗҢпјү

гҖҖгҒҫгҒҹжјұзҹігҒҜгҖҒе№јгҒ„гҒ“гӮҚгҒӢгӮүиҰӘгҒ—гӮ“гҒ§гҒҚгҒҹжјўж–ҮгҒ§гҒ„гҒҶгҒЁгҒ“гӮҚгҒ®ж–ҮеӯҰгҒЁгҖҒзҸҫеңЁеҪјгҒҢеӯҰгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢиӢұиӘһгҒ§гҒ„гҒҶгҒЁгҒ“гӮҚгҒ®ж–ҮеӯҰгҒЁгҒҢгҖҒгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸз•°гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«ж·ұгҒҸжҮҠжӮ©гҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖдҪҷгҒҜе°‘жҷӮеҘҪгӮ“гҒ§жјўзұҚгӮ’еӯҰгҒігҒҹгӮҠгҖӮд№ӢгӮ’еӯҰгҒ¶дәӢзҹӯгҒҚгҒ«гӮӮй–ўгӮүгҒҡгҖҒж–ҮеӯҰгҒҜж–ҜгҒҸгҒ®еҰӮгҒҚиҖ…гҒӘгӮҠгҒЁгҒ®е®ҡзҫ©гӮ’жј з„¶гҒЁеҶҘгҖ…иЈҸгҒ«е·ҰеӣҪеҸІжјўгӮҲгӮҠеҫ—гҒҹгӮҠгҖӮгҒІгҒқгҒӢгҒ«жҖқгҒөгҒ«иӢұж–ҮеӯҰгӮӮдәҰгҒӢгҒҸгҒ®еҰӮгҒҚгӮӮгҒ®гҒӘгӮӢгҒ№гҒ—гҖӮж–ҜгҒ®еҰӮгҒҚгӮӮгҒ®гҒӘгӮүгҒ°з”ҹж¶ҜгӮ’жҢҷгҒ’гҒҰд№ӢгӮ’еӯҰгҒ¶гӮӮгҖҒгҒӮгҒӘгҒҢгҒЎгҒ«жӮ”гӮҶгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒӢгӮӢгҒ№гҒ—гҒЁгҖӮдҪҷгҒҢеҚҳиә«жөҒиЎҢгҒӣгҒ–гӮӢиӢұж–ҮеӯҰ科гҒ«е…ҘгӮҠгҒҹгӮӢгҒҜгҖҒе…ЁгҒҸжӯӨе№јзЁҡгҒ«гҒ—гҒҰеҚҳзҙ”гҒӘгӮӢзҗҶз”ұгҒ«ж”Ҝй…ҚгҒӣгӮүгӮҢгҒҹгӮӢгҒӘгӮҠгҖӮпјҲдёӯз•Ҙпјү

гҖҖеҚ’жҘӯгҒӣгӮӢдҪҷгҒ®и„іиЈҸгҒ«гҒҜдҪ•гҒЁгҒӘгҒҸиӢұж–ҮеӯҰгҒ«ж¬әгҒӢгӮҢгҒҹгӮӢгҒҢеҰӮгҒҚдёҚе®үгҒ®еҝөгҒӮгӮҠгҖӮпјҲдёӯз•Ҙпјү

гҖҖзҝ»гҒӨгҒҰжҖқгҒөгҒ«дҪҷгҒҜжјўзұҚгҒ«ж–јгҒҰе·ҰзЁӢж №еә•гҒӮгӮӢеӯҰеҠӣгҒӮгӮӢгҒ«гҒӮгӮүгҒҡгҖҒ然гӮӮдҪҷгҒҜд№ӢгӮ’е……еҲҶе‘ігҒІеҫ—гӮӢгӮӮгҒ®гҒЁиҮӘдҝЎгҒҷгҖӮдҪҷгҒҢиӢұиӘһгҒ«ж–јгҒ‘гӮӢзҹҘиӯҳгҒҜз„Ўи«–ж·ұгҒ—гҒЁдә‘гҒөеҸҜгҒӢгӮүгҒ–гӮӢгӮӮгҖҒжјўзұҚгҒ«ж–јгҒ‘гӮӢгҒқгӮҢгҒ«еҠЈгӮҢгӮҠгҒЁгҒҜжҖқгҒҜгҒҡгҖӮеӯҰеҠӣгҒҜеҗҢзЁӢеәҰгҒЁгҒ—гҒҰеҘҪжӮӘгҒ®гҒӢгҒҸиҝ„гҒ«еІҗгҒӢгӮӢгӮқгҒҜдёЎиҖ…гҒ®жҖ§иіӘгҒ®гҒқгӮҢзЁӢгҒ«з•°гҒӘгӮӢгҒҢзӮәгӮҒгҒӘгӮүгҒҡгӮ“гҒ°гҒӮгӮүгҒҡгҖҒжҸӣиЁҖгҒҷгӮҢгҒ°жјўеӯҰгҒ«жүҖи¬Ӯж–ҮеӯҰгҒЁиӢұиӘһгҒ«жүҖи¬Ӯж–ҮеӯҰгҒЁгҒҜеҲ°еә•еҗҢе®ҡзҫ©гҒ®дёӢгҒ«дёҖжӢ¬гҒ—еҫ—гҒ№гҒӢгӮүгҒ–гӮӢз•°зЁ®йЎһгҒ®гӮӮгҒ®гҒҹгӮүгҒ–гӮӢеҸҜгҒӢгӮүгҒҡгҖӮ

гҖҖеӨ§еӯҰгӮ’еҚ’жҘӯгҒ—гҒҰж•°е№ҙгҒ®еҫҢгҖҒйҒ гҒҚеҖ«ж•ҰгҒ®еӯӨзҮҲгҒ®дёӢгҒ«гҖҒдҪҷгҒҢжҖқжғігҒҜе§ӢгӮҒгҒҰжӯӨеұҖжүҖгҒ«еҮәдјҡгҒӣгӮҠгҖӮпјҲдёӯз•ҘпјүдҪҷгҒҜгҒ“гӮқгҒ«ж–јгҒҰж №жң¬зҡ„гҒ«ж–ҮеӯҰгҒЁгҒҜеҰӮдҪ•гҒӘгӮӢгӮӮгҒ®гҒһгҒЁдә‘гҒёгӮӢе•ҸйЎҢгӮ’и§ЈйҮҲгҒӣгӮ“гҒЁжұәеҝғгҒ—гҒҹгӮҠгҖӮ

пјҲеҗҢпјү

гҖҖгҖҢж №жң¬зҡ„гҒ«ж–ҮеӯҰгҒЁгҒҜеҰӮдҪ•гҒӘгӮӢгӮӮгҒ®гҒһгҒЁдә‘гҒёгӮӢе•ҸйЎҢгӮ’и§ЈйҮҲгҒӣгӮ“гҒЁжұәеҝғгҖҚгҒ—гҒҹжјұзҹігҒҜгғӯгғігғүгғігҒ®дёӢе®ҝгҒ«зұ гӮҠгҖҒиқҝгҒ®й ӯгҒ»гҒ©гҒ®е°ҸгҒ•гҒӘж–Үеӯ—гҒ§иҶЁеӨ§гҒӘгғҺгғјгғҲгӮ’дҪңгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶдҪңжҘӯгҒ«жІЎй ӯгҒҷгӮӢгҖӮ

гҖҖдҪҷгҒҜдёӢе®ҝгҒ«з«ӢгҒҰзұ гӮҠгҒҹгӮҠгҖӮдёҖеҲҮгҒ®ж–ҮеӯҰжӣёгӮ’иЎҢжқҺгҒ®еә•гҒ«еҸҺгӮҒгҒҹгӮҠгҖӮж–ҮеӯҰжӣёгӮ’иӘӯгӮ“гҒ§ж–ҮеӯҰгҒ®еҰӮдҪ•гҒӘгӮӢгӮӮгҒ®гҒӘгӮӢгҒӢгӮ’зҹҘгӮүгӮ“гҒЁгҒҷгӮӢгҒҜиЎҖгӮ’д»ҘгҒҰиЎҖгӮ’жҙ—гҒөгҒҢеҰӮгҒҚжүӢж®өгҒҹгӮӢгӮ’дҝЎгҒҳгҒҹгӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҖӮпјҲдёӯз•Ҙпјү

гҖҖдҪҷгҒҢдҪҝз”ЁгҒҷгӮӢдёҖеҲҮгҒ®жҷӮгӮ’жҢҷгҒ’гҒҰгҖҒгҒӮгӮүгӮҶгӮӢж–№йқўгҒ®жқҗж–ҷгӮ’и’җйӣҶгҒҷгӮӢгҒ«еҠӣгӮҒгҖҒдҪҷгҒҢж¶ҲиІ»гҒ—еҫ—гӮӢеҮЎгҒҰгҒ®иІ»з”ЁгӮ’еүІгҒ„гҒҰеҸӮиҖғжӣёгӮ’иіјгҒёгӮҠгҖӮжӯӨдёҖеҝөгӮ’иө·гҒ—гҒҰгӮҲгӮҠе…ӯдёғгӮұжңҲгҒ®й–“гҒҜдҪҷгҒҢз”ҹж¶ҜгҒ®гҒҶгҒЎгҒ«ж–јгҒҰе°ӨгӮӮйӢӯж„ҸгҒ«е°ӨгӮӮиӘ е®ҹгҒ«з ”究гӮ’жҢҒз¶ҡгҒӣгӮӢжҷӮжңҹгҒӘгӮҠгҖӮпјҲдёӯз•Ҙпјү

гҖҖдҪҷгҒҜдҪҷгҒ®жңүгҒҷгӮӢйҷҗгӮҠгҒ®зІҫеҠӣгӮ’жҢҷгҒ’гҒҰгҖҒиіјгҒёгӮӢжӣёгӮ’зүҮз«ҜгӮҲгӮҠиӘӯгҒҝгҖҒиӘӯгҒҝгҒҹгӮӢз®ҮжүҖгҒ«еӮҚиЁ»гӮ’ж–ҪгҒ“гҒ—гҖҒеҝ…иҰҒгҒ«йҖўгҒөжҜҺгҒ«гғҺгғјгғҲгӮ’еҸ–гӮҢгӮҠгҖӮе§ӢгӮҒгҒҜиҢ«д№ҺгҒЁгҒ—гҒҰйҡӣж¶ҜгҒ®гҒӘгҒӢгӮҠгҒ—гӮӮгҒ®гӮқгҒҶгҒЎгҒ«дҪ•гҒЁгҒӘгҒҸгҒӮгӮӢжӯЈдҪ“гҒ®гҒӮгӮӢж§ҳгҒ«ж„ҹгҒңгӮүгӮҢгӮӢзЁӢгҒ«гҒӘгӮҠгҒҹгӮӢгҒҜдә”е…ӯгӮұжңҲгҒ®еҫҢгҒӘгӮҠгҖӮпјҲдёӯз•Ҙпјү

гҖҖз•ҷеӯҰдёӯгҒ«дҪҷгҒҢи’җгӮҒгҒҹгӮӢгғҺгғјгғҲгҒҜи …й ӯгҒ®зҙ°еӯ—гҒ«гҒҰдә”е…ӯеҜёгҒ®й«ҳгҒ•гҒ«йҒ”гҒ—гҒҹгӮҠгҖӮдҪҷгҒҜжӯӨгҒ®гғҺгғјгғҲгӮ’е”ҜдёҖгҒ®иІЎз”ЈгҒЁгҒ—гҒҰеё°жңқгҒ—гҒҹгӮҠгҖӮ

пјҲеҗҢпјү

гҖҖгҖҺж–ҮеӯҰи«–гҖҸеәҸгҒ®жң«е°ҫгҒ§жјұзҹігҒҜиӢұеӣҪз•ҷеӯҰгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иӘһгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖеҖ«ж•ҰгҒ«дҪҸгҒҝжҡ®гӮүгҒ—гҒҹгӮӢдәҢе№ҙгҒҜе°ӨгӮӮдёҚж„үеҝ«гҒ®дәҢе№ҙгҒӘгӮҠгҖӮдҪҷгҒҜиӢұеӣҪзҙіеЈ«гҒ®й–“гҒ«гҒӮгҒӨгҒҰзӢјзҫӨгҒ«дјҚгҒҷгӮӢдёҖеҢ№гҒ®гӮҖгҒҸзҠ¬гҒ®еҰӮгҒҸгҖҒгҒӮгҒҜгӮҢгҒӘгӮӢз”ҹжҙ»гӮ’е–¶гҒҝгҒҹгӮҠгҖӮпјҲдёӯз•Ҙпјү

гҖҖиӢұеӣҪдәәгҒҜдҪҷгӮ’зӣ®гҒ—гҒҰзҘһзөҢиЎ°ејұгҒЁдә‘гҒёгӮҠгҖӮгҒӮгӮӢж—Ҙжң¬дәәгҒҜжӣёгӮ’жң¬еӣҪгҒ«иҮҙгҒ—гҒҰдҪҷгӮ’зӢӮж°—гҒӘгӮҠгҒЁдә‘гҒёгӮӢз”ұгҖӮпјҲдёӯз•Ҙпјү

гҖҖеё°жңқеҫҢгҒ®дҪҷгӮӮдҫқ然гҒЁгҒ—гҒҰзҘһзөҢиЎ°ејұгҒ«гҒ—гҒҰе…јзӢӮдәәгҒ®гӮҲгҒ—гҒӘгӮҠгҖӮиҰӘжҲҡгҒ®гӮӮгҒ®гҒҷгӮүгҖҒд№ӢгӮ’жҳҜиӘҚгҒҷгӮӢгҒ«дјјгҒҹгӮҠгҖӮиҰӘжҲҡгҒ®гӮӮгҒ®гҒҷгӮүгҖҒд№ӢгӮ’жҳҜиӘҚгҒҷгӮӢд»ҘдёҠгҒҜжң¬дәәгҒҹгӮӢдҪҷгҒ®ејҒи§ЈгӮ’иІ»гӮ„гҒҷдҪҷең°гҒӘгҒҚгӮ’зҹҘгӮӢгҖӮгҒҹгӮһзҘһзөҢиЎ°ејұгҒ«гҒ—гҒҰзӢӮдәәгҒӘгӮӢгҒҢзӮәгӮҒгҖҒгҖҢзҢ«гҖҚгӮ’иҚүгҒ—гҖҢжјҫиҷҡйӣҶгҖҚгӮ’еҮәгҒ—гҖҒеҸҲгҖҢй¶үзұ гҖҚгӮ’е…¬гҒ‘гҒ«гҒҷгӮӢгӮ’еҫ—гҒҹгӮҠгҒЁжҖқгҒёгҒ°гҖҒдҪҷгҒҜжӯӨзҘһзөҢиЎ°ејұгҒЁзӢӮж°—гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰж·ұгҒҸж„ҹи¬қгҒ®ж„ҸгӮ’иЎЁгҒҷгӮӢгҒ®гҒҜиҮіеҪ“гҒӘгӮӢгӮ’дҝЎгҒҡгҖӮ

пјҲеҗҢпјү

еҰ»гғ»йҸЎеӯҗгҒёгҒ®жүӢзҙҷ

гҖҖж•…йғ·гҒӢгӮүйҒ гҒҸйӣўгӮҢиӢұеӣҪгҒ«жҡ®гҒҷжјұзҹігҒҜгҖҒй »з№ҒгҒ«еҰ»гғ»йҸЎеӯҗгҒёжүӢзҙҷгӮ’жӣёгҒҚйҖҒгӮҠгҖҒеҰ»гҒӢгӮүгҒ®жүӢзҙҷгӮ’еҫ…гҒЎдҫҳгҒігҒҰгҒ„гҒҹгҖӮжјұзҹігҒҜгҖҒжҳҺжІ»34е№ҙпјҲ1901пјү2жңҲ23ж—ҘгҒ®й«ҳжөңиҷҡеӯҗгҒ«е®ӣгҒҰгҒҹжӣёз°ЎгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢеҗҫеҰ№еӯҗгӮ’еӨўгҒҝгӮӢжҳҘгҒ®еӨңгҒЁгҒӘгӮҠгҒ¬гҖҚгҒЁиЁҳгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—зӯҶдёҚзІҫгҒӘйҸЎеӯҗгҒҜгҖҒгҒӮгҒҫгӮҠиҝ”дәӢгӮ’йҖҒгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ

гҖҖжӣёгҒӢгҒҶжӣёгҒӢгҒҶгҒЁжҖқгҒІгҒӘгҒҢгӮүгӮӮгҖҒпјҲдёӯз•ҘпјүдёӯгҖ…гҒ„гҒ–жүӢзҙҷгӮ’жӣёгҒҸгҒЁгҒ„гҒөжҷӮгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒҷгӮӢгҒЁе®¶йғ·гҒӢгӮүгҒ®жүӢзҙҷгҒҢеҫ…гҒҹгӮҢгӮӢгҒЁиҰӢгҒҲгҒҰгҖҒгҒЎгӮҲгҒӨгҒЁгӮӮжүӢзҙҷгӮ’еҜ„гҒ“гҒ•гҒӘгҒ„гҒўгӮ„гҒӘгҒ„гҒӢгҖҒгҒ©гҒҶгҒ—гҒҹгҒ®гҒӢгҖҒгҒ„гҒҸгӮүеҝҷгҒ—гҒ„гҒЁгҒ„гҒӨгҒҹгҒӨгҒҰгҖҒгҒҹгҒҫгҒ•гҒӢжүӢзҙҷгҒ®дёҖжң¬дҪҚжӣёгҒҸжҷӮй–“гҒ®гҒӘгҒ„зӯҲгҒҜгҒӘгҒ„гҒЁиЁҖгҒӨгҒҰеҸӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮпјҲдёӯз•Ҙпјү

гҖҖе…¶еҫҢжүӢзҙҷгҒ§гҒҜеҪјж–№гҒёиЎҢгҒӨгҒҰиҰӢгӮӢгҒЁгҖҒж–№жӯӨгҒ§гҒқгӮҢзЁӢгҒЁгӮӮжҖқгҒҜгҒӘгҒӢгҒӨгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢж°—гҒ«гҒӘгӮӢгҒЁиҰӢгҒҲгҒҰгҖҒгӮҲгҒҸз§ҒгҒ®й ӯгҒ®гғҸгӮІгҒ®гҒ“гҒЁгҖҒжӯҜдёҰгҒ®жӮӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒӘгҒ©гӮ’ж°—гҒ«гҒ—гҒҰгҖҒе§ӢгӮҒгҒ®гҒҶгҒЎгҒҜжүӢзҙҷгҒ®еәҰгҒ«гҒқгӮҢгӮ’иЁҖгҒӨгҒҰгӮҲгҒ“гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮгғҸгӮІгҒҢеӨ§гҒҚгҒҸгҒӘгӮӢгҒЁгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒӢгӮүгҖҒдёёй«·гӮ’зөҗгҒӨгҒҰгҒҜгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҒ®гҖҒгӮӘгӮҰгғ»гғүгғ»гӮӯгғӢгғјгғігҒЁгҒ„гҒөйҰҷжІ№гӮ’гҒӨгҒ‘гӮӢгҒЁгҒ„гҒ„гҒ®гҒӘгҒ©гҒЁз”ігҒ—гҒҰжқҘгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҒҹгҒҶгҒЁгҒҶзөӮгҒІгҒ«гҒҜгҖҢеҗҫиј©гҒҜзҢ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖҚгҒ®дёӯгҒ«гҒҫгҒ§гҖҒз§ҒгҒ®гғҸгӮІгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’жӣёгҒ„гҒҰдәҶгҒІгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮдҪҷзЁӢж°—гҒ«гҒӘгҒӨгҒҹгӮӮгҒ®гҒЁиҰӢгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ пјҲгҖҺжјұзҹігҒ®жҖқгҒІеҮәгҖҸпјү

гҖҖгҒ“гҒ®жҷӮйҸЎеӯҗгҒҜгҖҒдәҢе…җгӮ’жҠұгҒҲгҒӘгҒҢгӮүеғ…гҒӢгҒӘйҮ‘йЎҚгҒ§з”ҹжҙ»гҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒҡгҖҒгҒ•гӮүгҒ«зҲ¶гғ»дёӯж №йҮҚдёҖгҒҢе®ҳиҒ·гӮ’иҫһгҒ—зӣёе ҙгҒ«еӨұж•—гҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҒӮгӮҠгҖҒзӘ®зҠ¶гҒ«йҷҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ гҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖдәҢе№ҙеҚҠгҒҹгҒӨгҒҰеӨҸзӣ®гҒҢеё°жңқгҒ—гҒҹжҷӮгҒӘгҒ©гҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒҜпјҸпјјгҒҝгҒҳгӮҒгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒзқҖзү©гҒӘгӮ“гҒһд»Ҡиҝ„гҒӮгҒӨгҒҹгӮӮгҒ®гҒҜж®ҶгҒ©зқҖз ҙгҒӨгҒҰжәҖи¶ігҒӘгӮӮгҒ®гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒӨгҒҰгҒ„гҒ„дҪҚгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гӮӮз§ҒдёҖдәәгҒ®гҒ“гҒЁгҒҜгҒ©гҒҶгӮ„гӮүгҒҷгӮҖгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеӯҗдҫӣдәҢдәәгҒ«гҒҜе…ғгҖ…гҒҠеҸӨгҒӢгӮүгҒҢдҪ•гӮӮгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҒеӯЈзҜҖеӯЈзҜҖгҒ«гҒҜдҪ•гҒӢиІ·гҒӨгҒҰгӮ„гӮүгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒжң¬еҪ“гҒ«ејұгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

пјҲгҖҺжјұзҹігҒ®жҖқгҒІеҮәгҖҸпјү

гҖҖйҸЎеӯҗгҒҢжјұзҹігҒёе®ӣгҒҰгҒҹжүӢзҙҷгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒжҳҺжІ»34е№ҙпјҲ1901пјүе№ҙжҳҘгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢзҙ№д»ӢгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢпјҲдёӯеі¶еӣҪеҪҰгҖҢ1901е№ҙжҳҘгҖҒз•°еӣҪгҒ®еӨ«гҒёвҖ•ж–°иіҮж–ҷгғ»з•ҷеӯҰдёӯгҒ®жјұ зҹіе®ӣгҖҒйҸЎеӯҗеӨ«дәәгҒ®жүӢзҙҷвҖ•гҖҚпјүгҖӮйҸЎеӯҗгҒӢгӮүйҖҒгӮүгӮҢгҒҹгҒ“гҒ®жүӢзҙҷгҒҜгҖҒ1901е№ҙ2жңҲ20ж—Ҙд»ҳгҒ®жјұзҹігҒ®жүӢзҙҷгҖҒгҖҢж®өгҖ…ж—ҘгҒҢз«ӢгҒӨгҒЁеӣҪгҒ®дәӢгӮ’жҖқгҒөгҒҠгӮҢгҒ®ж§ҳгҒӘдёҚдәәжғ…гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гӮӮй »гӮҠгҒ«еҫЎеүҚгҒҢжҒӢгҒ—гҒ„гҖҖжҳҜдёҲгҒҜеҘҮзү№гҒЁдә‘гҒӨгҒҰиӨ’гӮҒгҒҰиІ°гҒҜгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒ¬гҖҚгҒёгҒ®иҝ”дәӢгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖгҒӮгҒӘгҒҹгҒ®её°гӮҠеәҰгҒӘгҒӨгҒҹгҒ®ж·ӢгҒ—гҒ„гҒ®еҘіжҲҝгҒ®жҒӢгҒ—гҒ„гҒӘгҒһгҒЁгҒҜд»Ҡиҝ„гҒ«гҒӘгҒ„гӮҒгҒӨгӮүгҒ—гҒ„дәӢгҒЁй©ҡгҒ„гҒҰеұ…гӮҠгҒҫгҒҷгҖҖгҒ—гҒӢгҒ—з§ҒгӮӮгҒӮгҒӘгҒҹгҒ®дәӢгӮ’жҒӢгҒ—гҒ„гҒЁжҖқгҒІгҒӨгӮқгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢдәӢгҒҜгҒҫгҒ‘гҒӘгҒ„гҒӨгӮӮгӮҠгҒ§гҒҷгҖҖеҫЎгӮҸгҒӢгӮҢгҒ—гҒҹеҲқгҒ®еҶ…гҒҜеӨңгӮӮзӣ®гҒҢгҒ•гӮҒгӮӢгҒЁгҒӯгӮүгӮҢгҒ¬дҪҚгҒӢгӮ“гҒӢгҒёеҮәгҒ—гҒҰгҒ“гҒҫгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖҖгҒ‘гӮҢе…ұд№ӢгӮӮж—ҘгҒӢз«ӢгҒҰгҒҜгҒ—гҒңгӮ“гҒЁи–„гҒҸгҒӘгӮӢгҒ гӮүгҒҶгҒЁжҖқгҒІгҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹеҮҰдёӯгҖ…ж—ҘгҒӢз«ӢгҒҰгӮӮгӮҸгҒҷгӮҢгӮӢеҮҰгҒӢгӮҲгҒ‘гҒ„жҖқгҒІеҮәгҒ—гҒҫгҒҷгҖҖгҒ“гӮҢгӮӮгҒҚгҒӨгҒЁдёҖдәәжҖқгҒ§гҒӨгҒҫгӮүгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒӨгҒҰгӮӮдҪ•гӮӮдә‘гҒҜгҒҡгҒ«еұ…гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҒӮгҒӘгҒҹгӮӮжҖқгҒІеҮәгҒ—гҒҰдёӢгҒ•гӮҢгҒ°гҒ“гӮ“гҒӘе¬үгҒ—гҒ„дәӢгҒҜгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖҖз§ҒгҒ®еҝғгҒӢйҖҡгӮҸгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгӮҲпјҲдёӯз•Ҙпјү

гҖҖзӯҶгҒҜдёҚзӣёжӣҝгҒӮгҒ°гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖҖеҫЎйҖҒгӮҠгҒ—гҒҹеҶҷзңҹгӮ’еҫЎиҰ§йҒҠгҒҜгҒ—гҒҹгҒ§гҒ—гӮ„гҒҶгҖҖжӯӨжүӢзҙҷгҒҜеҫЎиҰ§йҒҠгҒҜгҒ—гҒҹгӮүз ҙгҒ„гҒҰдёӢгҒ•гҒ„гҖҖеӣӣжңҲеҚҒдәҢж—ҘеӨңгҖҖйҸЎгҖҖйҮ‘д№ӢеҠ©ж§ҳеҫЎиЁұ

з—…еәҠгҒ®еӯҗиҰҸ

гҖҖеӯҗиҰҸзөӮз”ҹгҒ®ең°гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹж №еІёгҒҜгҖҒгҖҢе‘үз«№гҒ®ж №еІёгҒ®йҮҢгҖҚгҖҒгҖҢеҲқйҹігҒ®йҮҢгҖҚгҒӘгҒ©гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҖҢз«№гҖҚгҒЁгҖҢй¶ҜгҖҚгҒ®еҗҚжүҖгҒЁгҒ—гҒҰжңүеҗҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеҸӨгҒҸгҒӢгӮүж–ҮдәәеўЁе®ўгҒҢеӨҡж•°еұ…дҪҸгҒҷгӮӢгҖҒй–‘йқҷгҒ§йўЁжөҒгҒӘеңҹең°гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮжұҹжҲёжҷӮд»ЈгҒ«гҒҜгҖҒ画家гғ»дҝідәәгҒ®й…’дә•жҠұдёҖгҖҒжө®дё–зөөеё«гҒ®еҢ—е°ҫйҮҚж”ҝгҖҒе„’иҖ…гҒ®еҜәй–Җйқҷи»’гғ»дәҖз”°йө¬ж–ҺгӮүгҒҢдҪҸгҒҝжұҹжҲёгҒ®ж–ҮеҢ–гӮ’ж”ҜгҒҲгҒҹгҖӮжҳҺжІ» 20е№ҙд»ЈгҒ«гҒҜгҖҒе№ёз”°йңІдјҙгҖҒйҘ—еәӯзҜҒжқ‘гҖҒжЈ®з”°жҖқи»’гӮүгҖҒгҖҢж №еІёе…ҡгҖҚгҒҫгҒҹгҒҜгҖҢж №еІёжҙҫгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢж–ҮдәәгҒҹгҒЎгҒҢгҖҒж №еІёгӮ’дёӯеҝғгҒ«жҙ»еӢ•гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮж №еІёе…ҡгҒҜгҖҒж–ҮеӯҰзҡ„гҒӘдёҖжҙҫгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгӮҠгҒҜгҖҒгӮҖгҒ—гӮҚгҖҒж–ҮдәәгҒҹгҒЎгҒ«гӮҲгӮӢгҖҢгӮөгғӯгғігҖҚгҒЁгҒ„гҒҶи¶ЈгҒҚгҒҢеј·гҒӢгҒЈгҒҹиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮгҒҫгҒҹзҫҺ術家гҒ®еІЎеҖүеӨ©еҝғгӮ„ж–°е©ҡеҪ“еҲқгҒ®жЈ®йҙҺеӨ–гӮӮж №еІёиҝ‘иҫәгҒ«дҪҸгҒҝгҖҒж №еІёе…ҡгҒЁй–ўгӮҸгӮҠгӮ’жҢҒгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ

гҖҖеӯҗиҰҸгҒ«гҒҜж №еІёиҝ‘йғҠгӮ’и© гӮ“гҒ еӨҡгҒҸгҒ®еҸҘгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҖҢж №еІёгҒ«гҒҰжў…гҒӘгҒҚе®ҝгҒЁе°ӢгҒӯжқҘгӮҲгҖҚгҖҒгҖҢжңҲгҒ®ж №еІёй—ҮгҒ®и°·дёӯгӮ„еҲҘгӮҢйҒ“гҖҚгҖҒгҖҢиҠӢйҳӘгӮӮеӣЈеӯҗгӮӮжңҲгҒ®гӮҶгҒӢгӮҠгҒӢгҒӘгҖҚгҖҒгҖҢйҡңеӯҗжҳҺгҒ‘гӮҲдёҠйҮҺгҒ®йӣӘгӮ’дёҖзӣ®иҰӢгӮ“гҖҚгҖҒгҖҢдәәгӮӮжқҘгҒ¬ж №еІёгҒ®еҘҘгӮҲеҶ¬зұ гҖҚгҖҒгҖҢеҶ¬гҒ”гӮӮгӮӢдәәгҒ®еӨҡгҒ•гӮҲдёҠж №еІёгҖҚгҖӮ

гҖҖжјұзҹігҒ®дҪңе“ҒгҒ®дёӯгҒ«гӮӮж №еІёе‘ЁиҫәгҒҜдҪ•еәҰгҒӢзҷ»е ҙгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҺеҗҫиј©гҒҜзҢ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖҸгҒ«гҒҜгҖҒиӢҰжІҷејҘе…Ҳз”ҹгҒЁеӨҡгҖ…иүҜдёүе№ігҒЁгҒ®й–“гҒ«ж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдјҡи©ұгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖиҠӢеқӮгҒёиЎҢгҒӨгҒҰеӣЈеӯҗгӮ’йЈҹгҒІгҒҫгҒӣгҒҶгҒӢгҖӮе…Ҳз”ҹгҒӮгҒҷгҒ“гҒ®еӣЈеӯҗгӮ’йЈҹгҒӨгҒҹдәӢгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒӢгҖӮеҘҘгҒ•гӮ“дёҖиҫәиЎҢгҒӨгҒҰйЈҹгҒӨгҒҰеҫЎиҰ§гҖӮжҹ”гӮүгҒӢгҒҸгҒҰе®үгҒ„гҒ§гҒҷгҖӮй…’гӮӮйЈІгҒҫгҒӣгҒҫгҒҷгҖӮ

пјҲгҖҺеҗҫиј©гҒҜзҢ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖҸпјү

гҖҖгҒҫгҒҹгҖҺгҒ“гӮқгӮҚгҖҸгҒ§гҒҜгҖҒгҖҢз§ҒгҖҚгҒҢгҖҢе…Ҳз”ҹгҖҚгҒӢгӮүгҖҒгҖҢ然гҒ—еҗӣгҖҒжҒӢгҒҜзҪӘжӮӘгҒ§гҒҷгӮҲгҖӮи§ЈгҒӨгҒҰгӮҗгҒҫгҒҷгҒӢгҖҚгҒЁгҒ®иЁҖи‘үгӮ’иҒһгҒҸгҒ®гҒҜгҖҒгҖҢжҲ–жҷӮиҠұжҷӮеҲҶгҒ«гҖҚгҖҒгҖҢе…Ҳз”ҹгҒЁдёҖжүҖгҒ«дёҠйҮҺгҒёиЎҢгҖҚгҒҚгҖҒгҖҢеҚҡзү©йӨЁгҒ®иЈҸгҒӢгӮүй¶Ҝжё“гҒ®ж–№и§’гҒ«йқҷгҒӢгҒӘжӯ©иӘҝгҒ§жӯ©гҒ„гҒҰиЎҢгҖҚгҒҸжңҖдёӯгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖеӯҗиҰҸгҒҢж №еІёгҒ«дҪҸгҒҝгҒҜгҒҳгӮҒгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒжҳҺжІ»25е№ҙгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮж—Ҙжң¬ж–°иҒһзӨҫзӨҫй•·гғ»йҷёзҫҜеҚ—гҒ®зҙ№д»ӢгҒ§дёҠж №еІё88з•Әең°гҒ«дҪҸгҒҝгҖҒжқҫеұұгҒӢгӮүжҜҚгҒЁеҰ№гӮ’е‘јгҒіеҜ„гҒӣгҒҰз”ҹжҙ»гӮ’йҖҒгҒЈгҒҹгҖӮжҳҺжІ»27е№ҙгҒӢгӮүгҒҜгҖҒйҷёзҫҜеҚ—гҒ®жқұйҡЈгҒ§гҒӮгӮӢгҖҒдёҠж №еІё82з•Әең°гҒ«и»ўеұ…гҒ—гҒҹгҖӮгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгҖҢеӯҗиҰҸеәөгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеӯҗиҰҸгҒҜгҖҒдёӯжқ‘дёҚжҠҳгҒ«гҖҒгҖҢж–ҮеӯҰиҖ…гӮ„зҫҺ術家гҒ«гҒЁгӮҠж №еІёгҒ»гҒ©гӮҲгҒ„жүҖгҒҜгҒӘгҒ„гҖҒй–‘йқҷгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҖҒз ”з©¶гҒ«гӮӮиҮідҫҝгҒ®ең°гҒ§гҒӮгӮӢж №еІёгӮ’йӣўгӮҢгҒҡгҖҒж №еІёгҒ®еңҹгҒЁгҒӘгӮӢгҖҚпјҲе’Ңз”°е…ӢеҸёгҖҢдёҚжҠҳгҒЁеӯҗиҰҸгҖҚпјүгҖҒгҒЁиӘһгҒЈгҒҹгҒЁгӮӮгҒ„гҒҶгҖӮ

гҖҖгҒҫгҒҹж №еІёе‘ЁиҫәгҒ«гҒҜгҖҒеӯҗиҰҸгҒ«й–ўгӮҸгӮҠгҒ®гҒӮгӮӢгҖҒй«ҳжөңиҷҡеӯҗгҖҒжІіжқұзў§жў§жЎҗгҖҒдёӯжқ‘дёҚжҠҳгҖҒжө…дә•еҝ гҖҒеҜ’е·қйј йӘЁгӮүгӮӮдҪҸгӮ“гҒ гҖӮ

гҖҖдёҠж №еІёгҒ«еӢ•зү©гҒ®йҷ„гҒ„гҒҹжЁӘз”әгҒҢдәҢгҒӨгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖзӢёжЁӘз”әгҒ«й¶ҜжЁӘз”әгҖӮй¶ҜжЁӘз”әгҒЁгҒҜе„ӘгҒ—гҒ„еҗҚгҒ гҖӮгҒ©гӮ“гҒӘжЁӘз”әгҒ§гҒӮгӮүгҒҶгҒӢгҖӮ

гҖҖзӢёжЁӘз”әгӮ’еҮәгҒҹжүҖгҒ«еүҚз”°еҖҷгҒ®еҲҘйӮёгҒ®иЎЁй–ҖгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒӢгӮүдёҖй–“дҪҷгӮҠгҒ®й«ҳгҒ•гҒ®й»’жқҝеЎҖгҒ«ж·»гҒҶгҒҰй¶ҜжЁӘз”әгҒЁеҸҚеҜҫгҒ®ж–№еҗ‘гҒ«йҖІгӮҖгҒ“гҒЁдәҢеҚҒй–“иЁұгӮҠгҒ§иЈҸй–ҖгҒёеҮәгӮӢгҖӮе…¶иЈҸй–ҖгҒ«гҒҜеҚҒеӣӣдә”гҒ®гҒ„гӮҚпјҸпјјгҒ®иЎЁжңӯгҒҢгҒҠгӮӮгҒІгҒҠгӮӮгҒІгҒ«жү“гҒӨгҒҰгҒӮгӮӢгҖӮе…¶гӮҢгҒҜеӯ°гӮҢгӮӮжӯӨйӮёгҒ®еҶ…гҒ®иІёе®¶гҒ«дҪҸгӮ“гҒ§гӮҗгӮӢдәәгҒ®еҗҚеүҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе°ҡгҒ»й»’жқҝеЎҖгҒ«ж·»гҒҶгҒҰе·ҰгҒёжӣІгҒҢгҒӨгҒҰжӣҙгҒ«дәҢеҚҒй–“иЁұгӮҠиЎҢгҒҸгҒЁеҸҲе·ҰгҒёжӣІгӮӢжЁӘз”әгҒҢгҒӮгҒӨгҒҰе…¶жЁӘз”әгҒ®е·ҰеҒҙгҒҜеҗҢгҒҳгҒҸй»’жқҝеЎҖгҒ§еҸіеҒҙгҒҜз«№еһЈгҒ«гҒӘгҒӨгҒҰгӮҗгӮӢгҖӮе…¶жүҖгҒ«дёҖгҒӨгҒ®з«ӢгғҶжңӯгҒҢгҒӮгҒӨгҒҰеҫЎе®¶жөҒгҒ®еӯ—гҒ§гҖҢй¶ҜжЁӘз”әгҖҚгҒЁжӣёгҒҰгҒӮгӮӢгҖӮ

гҖҖжӯӨжңӯгҒ®з«ӢгҒӨгҒҰгӮҗгӮӢжүҖгҒӢгӮүеҘҘгҒёдёүеҚҒй–“иЁұгӮҠжӣІгҒӨгҒҰж·ӢгҒ—гҒ„жЁӘз”әгҒҢеҚігҒЎй¶ҜжЁӘз”әгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲдёӯз•Ҙпјү

гҖҖе…ғжқҘе№…гҒ®зӢӯгҒ„з”әгҒ§гҒӮгӮӢгҒ®гҒ«гҖҒй«ҳгҒ„жқҝеЎҖгҒЁз«№зұ¬гҒ®еҶ…гҒӢгӮүжӘңгӮ„жӨӢгӮ„жҰӣгӮ„гҒ®з«ӢжңЁгҒҢйЈӣгҒіпјҸпјјгҒ«еҮәгҒҰгӮҗгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒзӣҠзӢӯгҒҸж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгӮӢгҖӮжҳҜзӯүгҒ®жңЁгҒ«жҳҘгҒҜгӮҲгҒҸй¶ҜгҒҢжқҘгҒҰе•јгҒҸгҒ®гҒ§й¶ҜжЁӘз”әгҒ®еҗҚгҒҢгҒҠгҒ“гҒӨгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮүгҒҶгҒЁгҒ„гҒөдәӢгҒ гҒҢгҖҒеҶ¬жһҜгҒ®д»Ҡй ғгҒ§гӮӮй¶ёгӮ„йҗЎеҳҙгҒҜгӮҲгҒҸжқҘгҒҰй«ҳгҒ„жӨӢгҒ®жңЁгҒ«гҒ—гҒӢгҒ‘гҒҰгҒӮгӮӢгғҸгӮҙгҒ«гҒӢгӮқгҒӨгҒҰжҜҺж—Ҙеӣӣдә”зҫҪгҒҜеҸ–гӮүгӮҢгӮӢгҒ•гҒҶгҒӘгҖӮ пјҲдёӯз•Ҙпјү

гҖҖеҲқгӮҒгҒҰеӯҗиҰҸж°ҸгҒ®е®…гӮ’е°ӢгҒӯгҒҰгҖҒгҒӘгҒӨгҒӢгҒ—гҒҸжҖқгҒӨгҒҰгӮҗгҒҹй¶ҜжЁӘз”әгҒ«йҖҷе…ҘгҒӨгҒҰжқҘгӮӢиҖ…гҒҜгҖҒд»ҘдёҠгҒ®дәӢгӮ’зӣ®ж’ғгҒ—гҒҰгҖҒгҒ•гҒҶгҒ—гҒҰдёүи»’гҒ®гҒҶгҒЎгҒ®иЎЁжңӯгӮ’дёҖгҖ…гҒ—гӮүгҒ№гҒҰгҖҒжңҖеҫҢгҒ«гҖҢжӯЈеІЎеӯҗиҰҸгҖҚгҒЁгҒӮгӮӢиЎЁжңӯгӮ’жјёгҒҸиҰӢеҪ“гҒҰгҒҰе–ңгӮ“гҒ§жҲёгӮ’жҺЁгҒҷгҒЁгҖҒжҲёгҒ«йҷ„гҒ‘гҒҰгҒӮгӮӢйҲҙгҒҢгғҒгғӘгғҪгғігҒЁйіҙгҒӨгҒҰгҖҒзҺ„й–ўгҒ®йҡңеӯҗгҒҢгҒӮгҒҸеүҚгҒ«гҖҒеҝ…гҒҡдё»дәәгҒ®е’ігӮ’иҒһгҒҸгҒ§гҒӮгӮүгҒҶгҖӮ

пјҲй«ҳжөңиҷҡеӯҗгҖҢж №еІёиҚүиҳҶиЁҳдәӢгҖҚпјү

гҖҖеӯҗиҰҸеәөгҒ«гҒҜеӨҡгҒҸгҒ®ж–ҮдәәгҒҹгҒЎгҒҢйӣҶгҒ„гҖҒеӯҗиҰҸгӮ’дёӯеҝғгҒ«жҙ»зҷәгҒӘж–ҮеӯҰжҙ»еӢ•гҒҢиЎҢгҒӘгӮҸгӮҢгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҖҢеӯҗиҰҸпјңз—…зүҖе…ӯе°әпјһгҒҜиЁҖгӮҸгҒ°е…ұеҗҢгҒ®еүөйҖ гҒ®ж ёгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖҚпјҲеқӘеҶ…зЁ”е…ёгҖҺжӯЈеІЎеӯҗиҰҸгҖҖеүөйҖ гҒ®е…ұеҗҢжҖ§гҖҸпјүгҖӮзү№гҒ«гҖҒзҹӯжӯҢйқ©ж–°гӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҹеӯҗиҰҸгҒҜгҖҒжҳҺжІ»31е№ҙгҒ«гҒҜгҒҳгӮҒгҒҰиҮӘе®…гҒ§жӯҢдјҡгӮ’й–ӢгҒҚгҖҒй«ҳжөңиҷҡеӯҗгӮ„жІіжқұзў§жў§жЎҗгӮүгҒҢеҸӮеҠ гҒ—гҒҹгҖӮ

гҖҖеӯҗиҰҸгҒҜгҖҒжҳҺжІ»34е№ҙпјҲ1901пјү1жңҲгҒӢгӮү7жңҲгҒҫгҒ§ж–°иҒһгҖҢж—Ҙжң¬гҖҚгҒ«гҖҺеўЁжұҒдёҖж»ҙгҖҸгӮ’йҖЈијүгҒ—гҖҒ9жңҲгҒӢгӮүгҒҜз—…еәҠгҒ®жүӢиЁҳгҒ§гҒӮгӮӢгҖҺд»°иҮҘжј«йҢІгҖҸгӮ’жӣёгҒҚе§ӢгӮҒгҒҹгҖӮгҒ•гӮүгҒ«жҳҺжІ»35е№ҙпјҲ1902пјү5жңҲгҒӢгӮүгҒҜгҖҢж—Ҙжң¬гҖҚгҒ«гҖҺз—…зүҖе…ӯе°әгҖҸгҒ®йҖЈијүгӮ’й–Ӣе§ӢгҒ—гҒҹгҖӮйҖЈијү第дёҖеӣһгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢз—…зүҖе…ӯе°әгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢжҲ‘дё–з•ҢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгӮӮжӯӨе…ӯе°әгҒ®з—…зүҖгҒҢдҪҷгҒ«гҒҜеәғйҒҺгҒҺгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖҚгҒЁиЁҳгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҖҺз—…зүҖе…ӯе°әгҖҸгҒ®йҖЈијүгҒҜжӯ»гҒ®зӣҙеүҚгҒҫгҒ§з¶ҡгҒ„гҒҹгҖӮеӯҗиҰҸгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒиҮӘеҲҶгҒ®ж–Үз« гҒҢж–°иҒһгӮ„йӣ‘иӘҢгҒ«жҺІијүгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒз”ҹгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢиЁјгҒ«д»–гҒӘгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖжӢқе•“гҖҖеғ•гғҺд»Ҡж—ҘгғҺе‘ҪгғҸгҖҖгҖҢз—…зүҖе…ӯе°әгҖҚгғӢгӮўгғ«гғҺгғҮгӮ№гҖҖжҜҺжңқеҜҗиө·гғӢгғҸжӯ»гғҢгғ«зЁӢиӢҰгӮ·гӮӨгғҺгғҮгӮ№гҖҖе…¶дёӯгғҮж–°иҒһгғІгӮўгӮұгғҶз—…еәҠе…ӯе°әгғІиҰӢгғ«гғҲеғ…гғӢиҳҮгғ«гғҺгғҮгӮ№гҖҖд»Ҡжңқж–°иҒһгғІиҰӢгӮҝжҷӮгғҺиӢҰгӮ·гӮөгҖҖз—…зүҖе…ӯе°әгӮ¬з„ЎгӮӨгғҺгғҮжіЈгӮӯеҮәгӮ·гғһгӮ·гӮҝгҖҖгғүгғјгғўгӮҝгғһгғӘгғһгӮ»гғі пјҲжҳҺжІ»35е№ҙ5жңҲ20ж—Ҙй ғеҸӨе¶ӢдёҖйӣ„е®ӣжӣёз°Ўпјү

гҖҖеӯҗиҰҸгҒҜе№јгҒ„й ғгҒӢгӮүдҪ•гӮҲгӮҠгӮӮе°ҸгҒ•гҒӘиҚүиҠұгҒҹгҒЎгӮ’ж„ӣгҒ—гҒҹгҖӮгҖҢиҠұгҒҜжҲ‘гҒҢдё–з•ҢгҒ«гҒ—гҒҰжҲ‘гҒҢе‘ҪгҒӘгӮҠгҖӮе№јгҒҚжҷӮгӮҲгӮҠд»ҠгҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§йҮҺиҫәгҒ®иҚүиҠұгҒ«дјҙгҒІгҒҹгӮӢдёҖзЁ®гҒ®еҝ«ж„ҹгҒҜжҷӮгҒЁгҒ—гҒҰеҗҫгӮ’зҘһгҒӘгӮүгҒ—гӮҒгӮ“гҒЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒӮгӮҠгҖҚпјҲгҖҢеҗҫе№је…җгҒ®зҫҺж„ҹгҖҚпјүгҖӮгҒқгҒ—гҒҰз—…гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«иө·гҒҚдёҠгҒҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒҫгҒҫгҒӘгӮүгҒӘгҒ„еӯҗиҰҸгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒеӯҗиҰҸеәөгҒ®гҖҢе°Ҹең’гҒҜдҪҷгҒҢеӨ©ең°гҒ« гҒ—гҒҰиҚүиҠұгҒҜдҪҷгҒҢе”ҜдёҖгҒ®и©©ж–ҷгҖҚгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖжҲ‘гҒ«дәҢеҚҒеқӘгҒ®е°Ҹең’гҒӮгӮҠгҖӮең’гҒҜ家гҒ®еҚ—гҒ«гҒӮгӮҠгҒҰдёҠйҮҺгҒ®жқүгӮ’еһЈгҒ®еӨ–гҒ«жҺ§гҒёгҒҹгӮҠгҖӮе ҙжң«гҒ®е®¶гҒҫгҒ°гӮүгҒ«е»әгҒҰгӮүгӮҢгҒҹгӮҢгҒ°йқ’з©әгҒҜеәӯгҒ®еӨ–гҒ«еәғгҒҢгӮҠгҒҰйӣІиЎҢгҒҚйіҘзҝ”гӮӢж§ҳгӮӮгҒ„гҒЁгӮҶгҒҹгҒӢгҒ«зңәгӮҒгӮүгӮӢгҖӮпјҲдёӯз•Ҙпјү гҖҖеҺ»е№ҙгҒ®жҳҘеҪјеІёгӮ„гғҪйҒҺгҒҺгҒ—й ғгҒЁиҰҡгӮҶгҖҒйҙҺеӨ–жјҒеҸІгӮҲгӮҠиҚүиҠұгҒ®зЁ®е№ҫиўӢиҙҲгӮүгӮҢгҒ—гӮ’зӣҙгҒ«ж’ӯгҒҚгҒӨгҒ‘гҒ—гҒҢзҷҫж—ҘиҚүгҒ®еӨ–гҒҜдҪ•гӮӮз”ҹгҒҲгҒҡгҒ—гҒҰгӮ„гҒҝгҒ¬гҖӮдёӯгҒ«гӮӮи‘үй¶Ҹй ӯгӮ’гҒ»гҒ—гҒӢгӮҠгҒ—гӮ’гҒ„гҒЁеҸЈгӮ’гҒ—гҒҸжҖқгҒІгҒ—гҒҢдҪ•гҒЁгҒӢгҒ—гҒ‘гӮ“д»Ҡе№ҙеӨҸгҒ®й ғгҖҒжҖӘгҒ—гҒҚиҠҪгӮ’гҒӮгӮүгҒҜгҒ—гғҪиҖ…гҒӮгӮҠгҖӮеҺ»е№ҙи‘үй¶Ҹй ӯгҒ®зЁ®гӮ’еҹӢгӮҒгҒ—гҒӮгҒҹгӮҠгҒӘгӮҢгҒ°еҝ…е®ҡгҒқгӮҢгҒӘгӮҒгӮҠгҒЁз«№гӮ’з«ӢгҒҰгғҪеӨ§дәӢгҒ«иӮІгҒҰгҒ— гҒҰдәҢи‘үгӮҲгӮҠиөӨгҒҚиүІгӮ’иҰӢгҒӣгҒ¬гҖӮ

пјҲгҖҢе°Ҹең’гҒ®иЁҳгҖҚпјү

гҖҖеӯҗиҰҸгҒҜгҖҒдәЎгҒҸгҒӘгӮӢж•°ж—ҘеүҚгҒ®жҳҺжІ»35е№ҙ9жңҲ14ж—ҘгҒ®жңқгҖҒгҖҢз—…ж°—гҒ«гҒӘгҒӨгҒҰд»ҘжқҘд»ҠжңқзЁӢе®үгӮүгҒӢгҒӘй ӯгӮ’жҢҒгҒҰйқҷгҒӢгҒ«жӯӨеәӯгӮ’зңәгӮҒгҒҹдәӢгҒҜгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁиӘһгӮҠгҖҒеӯҗиҰҸеәөгҒ®йўЁжҷҜгӮ’иҷҡеӯҗгҒ«жӣёгҒҚеҸ–гӮүгҒӣгҒҹгҖӮ

гҖҖжңқиҡҠеёігҒ®дёӯгҒ§зӣ®гҒҢиҰҡгӮҒгҒҹгҖӮе°ҡеҚҠгҒ°еӨўдёӯгҒ§гҒӮгҒӨгҒҹгҒҢгҒҠгҒ„пјҸпјјгҒЁгҒ„гҒөгҒҰдәәгӮ’иө·гҒ—гҒҹгҖӮж¬ЎгҒ®й–“гҒ«еҜқгҒҰеұ…гӮӢеҰ№гҒЁгҖҒеә§ж•·гҒ«еҜқгҒҰеұ…гӮӢиҷҡеӯҗгҒЁгҒҜеҗҢжҷӮгҒ«иҝ”дәӢгӮ’гҒ—гҒҰиө·гҒҚгҒҰжқҘгҒҹгҖӮпјҲдёӯз•Ҙпјүд»Ҡжңқиө·гҒҚгҒҰиҰӢгӮӢгҒЁгҖҒи¶ігҒ®еӢ•гҒӢгҒ¬дәӢгҒҜеүҚж—ҘгҒЁеҗҢгҒҳгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒжҳЁеӨңгҒ«йҷҗгҒӨгҒҰж®ҶгҒ©й–“ж–ӯгҒӘгҒҸзҶҹзқЎгӮ’еҫ—гҒҹзӮәгҒ§гҒӮгӮӢгҒӢгҖҒзІҫзҘһгҒҜйқһеёёгҒ«е®үз©ҸгҒ§гҒӮгҒӨгҒҹгҖӮйЎ”гҒҜгҒҷгҒ“гҒ„еҚ—еҗ‘гҒҚгҒ«гҒӘгҒӨгҒҹгҒҫгӮқгҒЎгҒӨгҒЁгӮӮеӢ•гҒӢгӮҢгҒ¬е§ҝеӢўгҒ«гҒӘгҒӨгҒҰеұ…гӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒе…¶е„ҳгҒ«гӮ¬гғ©гӮ№йҡңеӯҗгҒ®еӨ–гӮ’йқҷгҒӢгҒ«зңәгӮҒгҒҹгҖӮжҷӮгҒҜе…ӯжҷӮгӮ’йҒҺгҒҺгҒҹдҪҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒјгӮ“гӮ„гӮҠжӣҮгҒӨгҒҹз©әгҒҜе°‘гҒ—гҒ®йўЁгӮӮз„ЎгҒ„з”ҡгҒ йқҷгҒӢгҒӘжҷҜиүІгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзӘ“гҒ®еүҚгҒ«дёҖй–“еҚҠгҒ®й«ҳгҒ•гҒ«гҒӢгҒ‘гҒҹз«№гҒ®жЈҡгҒ«гҒҜи‘ӯз°ҖгҒҢдёүжһҡиЁұгӮҠијүгҒӣгҒҰгҒӮгҒӨгҒҰгҖҒе…¶жқұеҒҙгҒӢгӮүзҷ»гӮҠгҒӢгҒ‘гҒҰеұ…гӮӢзіёз“ңгҒҜеҚҒжң¬зЁӢгҒ®гӮ„гҒӨгҒҢзҡҶзҳ гҒӣгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒҰгҖҒгҒҫгҒ жЈҡгҒ®дёҠиҝ„гҒҜеҫ—еҸ–гӮҠгҒӨгҒӢгҒҡгҒ«еұ…гӮӢгҖӮиҠұгӮӮдәҢдёүијӘгҒ—гҒӢе’ІгҒ„гҒҰгӮҗгҒӘгҒ„гҖӮжӯЈйқўгҒ«гҒҜеҘійғҺиҠұгҒҢдёҖз•Әй«ҳгҒҸе’ІгҒ„гҒҰгҖҒй¶Ҹй ӯгҒҜе…¶гӮҲгӮҠгӮӮе°‘гҒ—дҪҺгҒҸдә”е…ӯжң¬ж•ЈгӮүгҒ°гҒӨгҒҰеұ…гӮӢгҖӮз§Ӣжө·жЈ гҒҜе°ҡиЎ°гҒёгҒҡгҒ«е…¶жўўгӮ’иҰӢгҒӣгҒҰеұ…гӮӢгҖӮдҪҷгҒҜз—…ж°—гҒ«гҒӘгҒӨгҒҰд»ҘжқҘд»ҠжңқзЁӢе®үгӮүгҒӢгҒӘй ӯгӮ’жҢҒгҒҰйқҷгҒӢгҒ«жӯӨеәӯгӮ’зңәгӮҒгҒҹдәӢгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮе—ҪгҒІгӮ’гҒҷгӮӢгҖӮиҷҡеӯҗгҒЁи©ұгӮ’гҒҷгӮӢгҖӮеҚ—еҗ‘гҒөгҒ®е®¶гҒ«гҒҜе°ӢеёёдәҢе№ҙз”ҹдҪҚгҒӘеЈ°гҒ§жң¬гҒ®еҫ©зҝ’гӮ’е§ӢгӮҒгҒҹгӮ„гҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲдёӯз•ҘпјүиҷҡеӯҗгҒЁе…ұгҒ«й ҲзЈЁгҒ«еұ…гҒҹжңқгҒ®дәӢгҒӘгҒ©гӮ’и©ұгҒӘгҒҢгӮүеӨ–гӮ’зңәгӮҒгҒҰеұ…гӮӢгҒЁгҖҒгҒҹгҒҫгҒ«йңІгҒ§гӮӮиҗҪгҒЎгҒҹгҒӢгҒЁжҖқгҒөгӮ„гҒҶгҒ«гҖҒзіёз“ңгҒ®и‘үгҒҢдёҖжһҡдәҢжһҡгҒ гҒ‘гҒІгӮүпјҸпјјгҒЁеӢ•гҒҸгҖӮе…¶еәҰгҒ«з§ӢгҒ®ж¶јгҒ—гҒ•гҒҜиҶҡгҒ«жөёгҒҝиҫјгӮҖж§ҳгҒ«жҖқгҒөгҒҰдҪ•гҒЁгӮӮгҒ„гҒёгҒ¬гӮҲгҒ„еҝғжҢҒгҒ§гҒӮгҒӨгҒҹгҖӮдҪ•гҒ гҒӢиӢҰз—ӣжҘөгҒӨгҒҰжҡ«гҒҸз—…ж°—гӮ’ж„ҹгҒҳз„ЎгҒ„гӮ„гҒҶгҒӘгҒ®гӮӮдёҚжҖқиӯ°гҒ«жҖқгҒҜгӮҢгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒж–Үз« гҒ«жӣёгҒ„гҒҰиҰӢеәҰгҒҸгҒӘгҒӨгҒҰдҪҷгҒҜеҸЈгҒ§з¶ҙгӮӢгҖҒиҷҡеӯҗгҒ«й јгӮ“гҒ§е…¶гӮ’иЁҳгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒҹгҖӮ

пјҲгҖҢд№қжңҲеҚҒеӣӣж—ҘгҒ®жңқгҖҚпјү

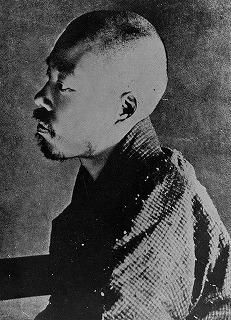

еӯҗиҰҸжңҖеҫҢгҒ®еҶҷзңҹпјҲжҳҺжІ»33е№ҙ12жңҲпјү

гҖҖеӯҗиҰҸгҒҢйҖқеҺ»гҒ—гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®йҡҸзӯҶгҒӢгӮүеғ…гҒӢж•°ж—ҘеҫҢгҒ®гҖҒжҳҺжІ»35е№ҙпјҲ1902пјү9жңҲ19ж—ҘгҒ гҒЈгҒҹгҖӮгҖҢд№қжңҲеҚҒеӣӣж—ҘгҒ®жңқгҖҚгҒҜгҖҒеӯҗиҰҸгҒ®жӯ»гҒ®зҝҢж—ҘгҒ«зҷәиЎҢгҒ•гӮҢгҒҹ гҖҺгғӣгғҲгғҲгӮ®гӮ№гҖҸгҒ«жҺІијүгҒ•гӮҢгҒҹпјҲ第5巻第11еҸ·пјүгҖӮжҜҚиҰӘгҒҢгҖҢдҪҷгӮҠйқҷгҒӢгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒгҒөгҒЁж°—гҒҢгҒӨгҒ„пјңгҒҰпјһиҰ—гҒ„гҒҰиҰӢгӮӢгҒЁгҖҒгӮӮгҒҶе‘јеҗёгҒҜз„ЎгҒӢгҒӨгҒҹгҒЁгҒ„гҒөгҖҚпјҲй«ҳжөңиҷҡеӯҗгҖҢеӯҗиҰҸеұ…еЈ«иҝҪжҮҗи«ҮгҖҚпјүгҖӮгҖҢжҷҙгӮҢжёЎгҒӨгҒҹжҳҺгӮӢгҒ„ж—§жҡҰеҚҒдёғеӨңгҒ®жңҲгҒҢеӨ§з©әгҒ«еңЁгҖҚпјҲеҗҢпјүгӮӢеҚҲеүҚ1жҷӮй ғгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ35жӯігҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖеӯҗиҰҸгҒҜиҫһдё–гҒ®еҸҘгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҖҢзіёз“ңе’ІгҒҰз—°гҒ®гҒӨгҒҫгӮҠгҒ—дҪӣгҒӢгҒӘгҖҚгҖҒгҖҢз—°дёҖж–—зіёз“ңгҒ®ж°ҙгӮӮй–“гҒ«гҒӮгҒҜгҒҡгҖҚгҖҒгҖҢгӮ’гҒЁгӮқгҒІгҒ®гҒёгҒЎгҒҫгҒ®ж°ҙгӮӮеҸ–гӮүгҒ–гӮҠгҒҚгҖҚгӮ’ж®ӢгҒ—гҒҹгҖӮ

еӯҗиҰҸгҒ®жӯ»гҒЁжјұзҹі

гҖҖжјұзҹігҒҜгҖҒиӢұеӣҪгҒ«з•ҷеӯҰгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҖҒгҖҢз”ҹгҒҚгҒҰйқўдјҡиҮҙгҒҷдәӢгҒҜеҲ°еә•еҸ¶гҒІй–“ж•·гҒЁгҖҚпјҲжҳҺжІ»35е№ҙ12жңҲ1ж—Ҙиҷҡеӯҗе®ӣжӣёз°ЎпјүгҖҒеӯҗиҰҸгҒ®жӯ»гӮ’иҰҡжӮҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ

гҖҖжјұзҹігҒҜгҖҒгҖҢеӯҗиҰҸгҒ®з—…гӮ’ж…°гӮҒгӮӢзӮәгӮҒгҖҒеҪ“ең°еҪјең°гҒ®жЁЎж§ҳгӮ’гҒӢгҒ„гҒҰйҒҘгҖ…гҒЁдәҢдёүеӣһй•·гҒ„ж¶ҲжҒҜгҖҚгӮ’йҖҒгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒҜгҖҒжҳҺжІ»34е№ҙпјҲ1901пјү4жңҲ9ж—ҘгҖҒ20ж—ҘгҖҒ26ж—Ҙд»ҳгҒ®еӯҗиҰҸе®ӣгҒҰгҒ®жүӢзҙҷгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжјұзҹігҒ®гғӯгғігғүгғіз”ҹжҙ»гҒ®гӮЁгғ”гӮҪгғјгғүгӮ’諧謔гӮ’дәӨгҒҲгҒҰз¶ҙгҒЈгҒҹгҒ“гҒ®жүӢзҙҷгҒҜгҖҒз—…еәҠгҒ®еӯҗиҰҸгӮ’еӨ§еӨүгҒ«е–ңгҒ°гҒӣгҒҹгҖӮеӯҗиҰҸгҒҜгҒ“гҒ®жүӢзҙҷгӮ’гҖҢеҖ«ж•Ұж¶ҲжҒҜгҖҚгҒЁ йЎҢгҒ—гҒҰгҖҺгғӣгғҲгғҲгӮ®гӮ№гҖҸгҒ«жҺІијүгҒ—гҒҹпјҲгҖҺгғӣгғҲгғҲгӮ®гӮ№гҖҸ第4е·»8еҸ·еҸҠгҒіз¬¬4巻第9еҸ·пјүгҖӮ

гҖҖеӯҗиҰҸгҒҜгҖҒжҳҺжІ»34е№ҙпјҲ1901пјү11жңҲ6ж—Ҙд»ҳгҒ®жүӢзҙҷгҒ§жјұзҹігҒ«гҖҒгҖҢгғўгӮ·жӣёгӮұгғ«гғҠгғ©еғ•гғҺзӣ®гғҺжҳҺгӮӨгғҶгӮӨгғ«еҶ…гғӢд»ҠдёҖдҫҝгғЁгӮігӮ·гғҶгӮҜгғ¬гғҢгӮ«гҖҚгҒЁжӣёгҒҚйҖҒгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢеӯҗиҰҸгҒӢгӮүйҖҒгӮүгӮҢгҒҹжјұзҹіе®ӣгҒ®жңҖеҫҢгҒ®жүӢзҙҷгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

гҖҖеғ•гғҸгғўгғјгғҖгғЎгғӢгғҠгғ„гғҶгӮ·гғһгғ„гӮҝгҖҒжҜҺж—ҘиЁігғўгғҠгӮҜеҸ·жіЈгӮ·гғҶгӮӨгғ«гғЁгӮҰгғҠ次第гғҖгҖҒгӮҪгғ¬гғҖгӮ«гғ©ж–°иҒһйӣ‘иӘҢгғҳгғўе°‘гӮ·гғўжӣёгӮ«гғҢгҖӮжүӢзҙҷгғҸдёҖеҲҮе»ғжӯўгҖӮгӮҪгғ¬гғҖгӮ«гғ©еҫЎз„ЎжІҷжұ°гӮ·гғҶгӮ№гғһгғҢгҖӮд»ҠеӨңгғҸгғ•гғҲжҖқгӮӨгғ„гӮӨгғҶзү№еҲҘгғӢжүӢзҙҷгғІгӮ«гӮҜгҖӮгӮӨгғ„гӮ«гғЁгӮігӮ·гғҶгӮҜгғ¬гӮҝеҗӣгғҺжүӢзҙҷгғҸйқһеёёгғӢйқўзҷҪгӮ«гғ„гӮҝгҖӮиҝ‘жқҘеғ•гғІе–ңгғҗгӮ»гӮҝиҖ…гғҺйҡҸдёҖгғҖгҖӮеғ•гӮ¬жҳ”гӮ«гғ©иҘҝжҙӢгғІиҰӢгӮҝгӮ¬гғ„гғҶеұ…гӮҝгғҺгғҸеҗӣгғўзҹҘгғ„гғҶгғ«гғҖгғӯгғјгҖӮгӮҪгғ¬гӮ¬з—…дәәгғӢгғҠгғ„гғҶгӮ·гғһгғ„гӮҝгғҺгғҖгӮ«гғ©ж®ӢеҝөгғҮгӮҝгғһгғ©гғҠгӮӨгғҺгғҖгӮ¬гҖҒеҗӣгғҺжүӢзҙҷгғІиҰӢгғҶиҘҝжҙӢгғҳеҫҖгғғгӮҝгғЁгӮҰгғҠж°—гғӢгғҠгғ„гғҶж„үеҝ«гғҮгӮҝгғһгғ©гғҢгҖӮгғўгӮ·жӣёгӮұгғ«гғҠгғ©еғ•гғҺзӣ®гғҺжҳҺгӮӨгғҶгӮӨгғ«еҶ…гғӢд»ҠдёҖдҫҝгғЁгӮігӮ·гғҶгӮҜгғ¬гғҢгӮ«пјҲз„ЎзҗҶгғҠжіЁж–ҮгғҖгӮ¬пјүгҖӮпјҲдёӯз•Ҙпјү

гҖҖеғ•гғҸиҝҡгғўеҗӣгғӢеҶҚдјҡгӮ№гғ«гӮігғҲгғҸеҮәжқҘгғҢгғҲжҖқгӮҰгҖӮдёҮдёҖеҮәжқҘгӮҝгӮ·гғҶгғўгӮҪгғҺжҷӮгғҸи©ұгғўеҮәжқҘгғҠгӮҜгғҠгғғгғҶгғ«гғҮгӮўгғӯгғјгҖӮе®ҹгғҸеғ•гғҸз”ҹгӮӯгғҶгғ°гғ«гғҺгӮ¬иӢҰгӮ·гӮӨгғҺгғҖгҖӮеғ•гғҺж—ҘиЁҳгғӢгғҸгҖҢеҸӨзҷҪжӣ°жқҘгҖҚгғҺеӣӣеӯ—гӮ¬зү№жӣёгӮ·гғҶгӮўгғ«еҮҰгӮ¬гӮўгғ«гҖӮ

жӣёгӮӯгӮҝгӮӨгӮігғҲгғҸеӨҡгӮӨгӮ¬иӢҰгӮ·гӮӨгӮ«гғ©иЁұгӮ·гғҶгӮҜгғ¬зҺүгғҳгҖӮ

гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—дёӢе®ҝгҒ«й–үгҒҳзұ гӮҠгҖҒгҖҢзҘһзөҢиЎ°ејұгҒЁзӢӮж°—гҖҚгҒ«йҷҘгӮӢзЁӢгҒ«гҖҢж №жң¬зҡ„гҒ«ж–ҮеӯҰгҒЁгҒҜеҰӮдҪ•гҒӘгӮӢгӮӮгҒ®гҒһгҒЁдә‘гҒёгӮӢе•ҸйЎҢгҖҚгҒЁж јй—ҳгҒҷгӮӢжјұзҹігҒҜгҖҒеӯҗиҰҸгҒ«е®ӣгҒҰгҒҰгҖҒгҒ•гӮүгҒӘгӮӢгҖҢеҖ«ж•Ұж¶ҲжҒҜгҖҚгӮ’жӣёгҒҚйҖҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜеҮәжқҘгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮеӯҗиҰҸгҒ®йЎҳгҒ„гӮ’иҒһгҒҚеұҠгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶжҖқгҒ„гҒҜгҖҒжјұзҹігҒ«ж·ұгҒ„еҫҢжӮ”гӮ’гӮӮгҒҹгӮүгҒ—гҒҹгҒ«йҒ•гҒ„гҒӘгҒ„гҖӮжјұзҹігҒҜгҖҒеё°еӣҪеҫҢгҖҒеҖ«ж•ҰгҒ§гҒ®иҮӘи»ўи»ҠзЁҪеҸӨгҒ®йЎӣжң«гӮ’иЁҳгҒ—гҒҹгҖҢиҮӘи»ўи»Ҡж—ҘиЁҳгҖҚпјҲгҖҺгғӣгғҲгғҲгӮ®гӮ№гҖҸ第6巻第10еҸ·пјүгӮ’еҹ·зӯҶгҒҷгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒҜжһңгҒҹгҒҷгҒ“гҒЁгҒ®гҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹеӯҗиҰҸгҒёгҒ®гҖҢд»ҠдёҖдҫҝгҖҚгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ

е°Ҹе®®иұҠйҡҶгҒҜе°ҸиӘ¬е®¶гғ»еӨҸзӣ®жјұзҹігҒҢиӘ•з”ҹгҒҷгӮӢж©ҹзёҒгӮ’дҪңгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜеӯҗиҰҸгҒ гҒЁгҒ—гҖҒж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҖҖжјұзҹігҒҜеӯҗиҰҸгҒ«гҒӣгҒҢгҒҫгӮҢгҒҰгҖҒгҖҺгғӣгғҲгғҲгӮ®гӮ№гҖҸгҒ«гҖҺеҖ«ж•Ұж¶ҲжҒҜгҖҸгӮ’жӣёгҒ„гҒҹгҖӮжјұзҹігҒҢгғӯгғігғүгғігҒӢгӮүеё°гҒЈгҒҰжқҘгҒҹжҷӮгҒ«гҒҜгҖҒеӯҗиҰҸгҒҜж—ўгҒ«жӯ»гӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҒҢгҖҒеҪ“жҷӮеӯҗиҰҸгҒ®еҫҢз¶ҷиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰгҖҺгғӣгғҲгғҲгӮ®гӮ№гҖҸгӮ’зөҢе–¶гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹй«ҳжөңиҷҡеӯҗгҒҜгҖҒжјұзҹігҒ«гҒӣгҒҢгӮ“гҒ§гҖҒжјұзҹігҒ«гҖҺиҮӘи»ўи»Ҡж—ҘиЁҳгҖҸгӮ’жӣёгҒӢгҒӣгҖҒгҖҺе№»еҪұгҒ®зӣҫгҖҸгӮ’жӣёгҒӢгҒӣгҖҒгҖҺеқҠгҒӨгҒЎгӮ„гӮ“гҖҸгӮ’жӣёгҒӢгҒӣгҒҹгҖӮгҒ•гҒҶгҒ—гҒҰжјұзҹігҒҜгҖҒз«ҹгҒ«ж•ҷеЈҮгӮ’еҺ»гҒЈгҒҰгҖҒзҙ”зІӢгҒӘдҪң家гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮпјҲдёӯз•ҘпјүеӯҗиҰҸгҒҜдҪң家жјұзҹігӮ’дҪңгӮҠдёҠгҒ’гӮӢдёҠгҒ«гҖҒгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„йҮҚиҰҒгҒӘдәәзү©гҒ§гҒӮгҒӨгҒҹгҒЁиЁҖгҒӨгҒҰгӮӮгҖҒжұәгҒ—гҒҰйҒҺиЁҖгҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгҒӨгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮвҖ•еӢҝи«–еӯҗиҰҸгҒҢгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮгҖҒжјұзҹігҒ®еҶ…гҒӘгӮӢе®қеә«гҒҜгҖҒдҪ•зӯүгҒӢгҒ®ж©ҹзёҒгҒ«и§ҰзҷәгҒ•гӮҢгҒҰгҖҒгҒқгҒ®е…ЁиІҢгӮ’зӨәгҒ—еҫ—гҒҹгҒ«гҒҜйҒ•гҒІгҒӘгҒӢгҒӨгҒҹгҖӮ然гҒ—иӢҘгҒ—еӯҗиҰҸгҒҢгҒӘгҒӢгҒӨгҒҹгӮүгҖҒжјұзҹігҒҜжҲ–гҒҜгҖҒеӯҰиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гҒҝгҖҒгҒқгҒ®дёҖз”ҹгӮ’йҒҺгҒ”гҒ—гҒҰгӮҗгҒҹгҒ®гҒӢгӮӮзҹҘгӮҢгҒӘгҒӢгҒӨгҒҹгҖӮгҒқгҒ®ж„Ҹе‘ігҒ§гҒҜгҖҒжјұзҹігҒЁеӯҗиҰҸгҒЁгҒ®дәӨйҡӣгҒҜгҖҒдҪң家жјұзҹігҒ«гҒЁгҒӨгҒҰгҒҜгҖҒж®ҶгӮ“гҒ©йҒӢе‘Ҫзҡ„ гҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒӨгҒҹгҒЁиЁҖгҒӨгҒҰеҸҜгҒ„гҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

пјҲе°Ҹе®®иұҠйҡҶгҖҢгҖҺжңЁеұ‘йҢІгҖҸи§ЈиӘ¬гҖҚпјү