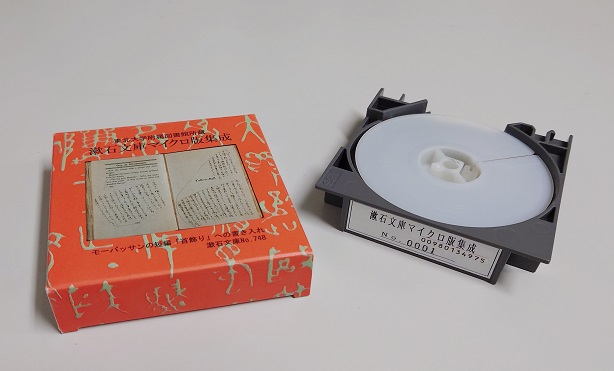

漱石が亡くなって1世紀以上を経た今日、漱石が書き入れを残した当時の書籍やメモ紙のなかには劣化の危機に瀕しているものがあります。

意外に思われるかもしれませんが、漱石文庫のような19世紀~20世紀初頭の書物は、江戸時代の書物よりも材料や構造の点で弱い面を抱え保存が難しいものです。

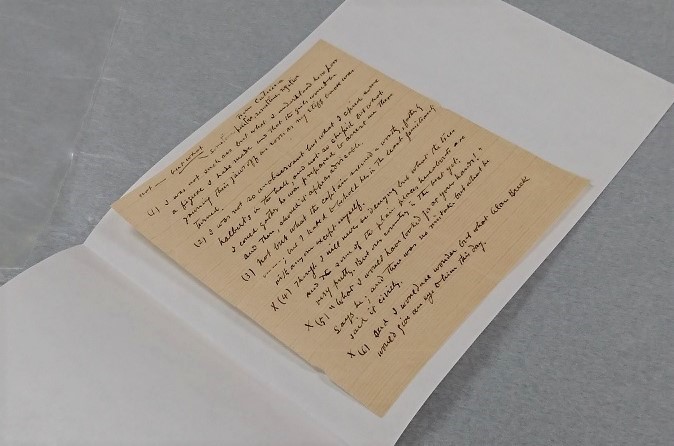

日本では江戸時代には自然素材で長持ちする和紙で書物が作られており、同じころ西洋でも麻を原料とした丈夫な手漉き紙が使用されてきました。どちらも安定した素材で、数百年を経た現在まで残るものは、適切に管理し保存すればさらに数百年後まで伝えていけるだけの耐久性を備えています。

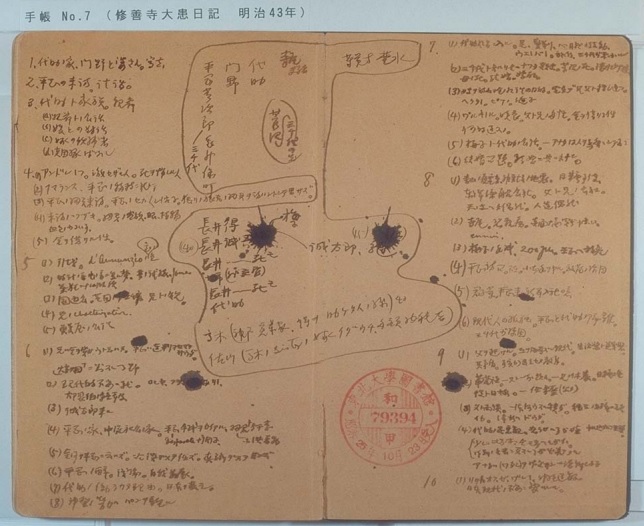

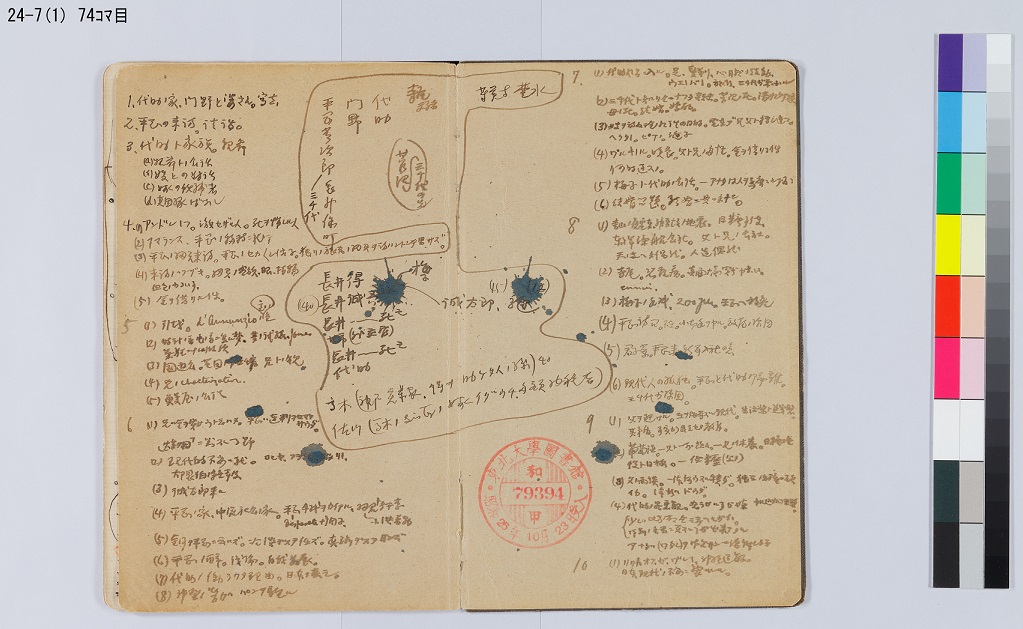

19世紀に入ると、ヨーロッパでは大量生産が可能な化学パルプ紙が使われるようになりました。明治以降の日本でも流通し、いわゆる「洋紙」として主流となりましたが、このころの紙は見た目は現在のものと変わらないものの、技術が安定しなかったために、原料の化学成分が紙の劣化を早めてしまうといった問題(酸性紙問題)を抱えることとなりました。

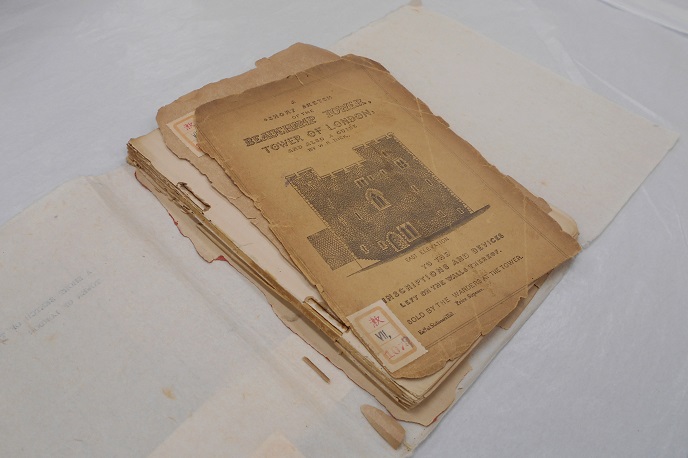

酸性紙劣化が進行する図書

残念ながら今のところ、こうした紙の劣化を完全に食い止める方法はなく、日々の手当や脱酸処置で進行を遅らせるしかありません。

自然劣化のほかにも、地震をはじめとする災害や施設トラブルなど、資料にとってのリスクは日常に潜んでいます。日々の細やかな配慮や保存技術の活用が今後も欠かせません。

漱石文庫を保管する貴重書庫は、一年を通じて一定の温湿度が保たれ、紫外線や空気汚染からも資料を守っています。 貴重書庫は火事や地震などの災害対策として、水を使わない消火設備や資料の落下防止装置を備えています。

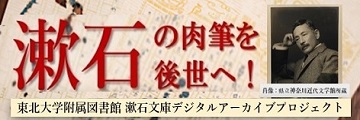

こうした環境設備のほか、デジタル化や期に応じた資料手当て、修復など、図書館では保存のための様々な取り組みを行なっています。

- 小川和幸「漱石文庫の保存修復」『木這子』31(3), 2006.

- 大原理恵「漱石文庫和漢書の保存状況について」『東北大学附属図書館調査研究室年報』4, 2017.