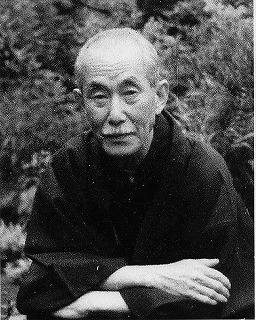

(正岡子規 松山市立子規記念博物館提供 無断転載禁止)

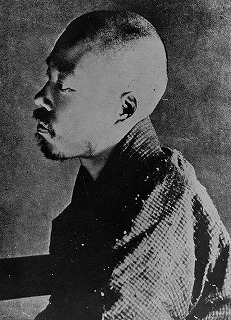

夏目漱石と正岡子規―

傑出した文学的才能を持つ二人の、比類のない盟友関係は、明治22年(1889)5月、漱石が子規の文集に批評文を寄せたことから本格的に始まる。しかし二人の友情は、その始まりから既に訣別の予感を孕んでいたのではなかったか。同じ頃、子規は肺結核と診断され「余命十年」を覚悟したという。死と隣接する子規と、漱石の友情は、自ずと凝集されたものとなる。

漱石は、子規の影響により、漢詩文を作り、句作に励み、やがて子規門下の高浜虚子の勧めにより、子規と関係の深い雑誌「ホトトギス」に「吾輩は猫である」を執筆した。小説家・夏目漱石が誕生する媒介となったのは、正岡子規であった。しかし漱石が小説を書き始める時には、子規は既にない。子規は、漱石が英国に留学していた明治35年(1902)9月に亡くなったのだった。

「何でも大将にならなけりや承知」せず、漱石を万事「弟扱ひ」にして憚らなかった子規。留学中の漱石へ「僕ハモーダメニナツテシマツタ」と書き送り、「僕ノ目ノ明イテイル内ニ今一便ヨコシテクレヌカ」と漱石からの「倫敦消息」を心待ちにしていた子規。しかし、倫敦の下宿に閉じ籠り、「神経衰弱と狂気」に陥る程に「根本的に文学とは如何なるものぞと云へる問題」を解明しようと格闘する漱石は、さらなる「倫敦消息」を子規に書き送ることは出来なかった。子規の願いを聞き届けることが出来なかったという切実な思いは漱石の内に深い悔いとなって残ったに違いない。その思いから漱石は、『吾輩ハ猫デアル』中篇序に、子規への「往日の気の毒を五年後の今日に晴さう」と記した。だから『吾輩ハ猫デアル』は、子規の「霊前に献上」されたのである。

第一部では、夏目漱石と正岡子規の出会いと交流、子規の死から小説家・夏目漱石が誕生する過程を中心に、新収資料を交えて紹介する。